Британский музей Виктории и Альберта (V&A) откроет свое представительство в шотландском городе Данди. Оно разместится в галерее, которая будет возведена на берегах реки Тэй. Здесь будут проходить передвижные выставки, а также проводиться исследования в области современного дизайна. Строительство подразделения, которое планируется открыть к концу 2014 года, оценивается в 47 миллионов фунтов.

V&A в Данди будет отличаться от весьма популярных подразделений галереи Тейт в Сент-Ивсе и Ливерпуле. В нем будут проводиться только временные выставки, а подготовка постоянной экспозиции пока не планируется.

Уже объявлен международный конкурс архитектурных проектов нового здания. В числе возможных претендентов на заключение контракта называют даже знаменитого американца Фрэнка Гери (Frank Gehry), спроектировавшего музей Гуггенхайма в Бильбао.

Финансирование проекта пока еще затруднено. Необходимо собрать у правительственных организаций и частных спонсоров 46 миллионов фунтов всего за два-три года. При нынешних экономических условиях, когда государственное и частное финансирование сферы искусств всячески сокращается, найти нужную сумму будет довольно сложно. Сейчас администрация Данди запросила у правительства Шотландии 15 миллионов фунтов. Однако министры пока не ответили, смогут ли выделить на строительство такие большие деньги, поскольку бюджет Шотландии на будущий год еще не определен.

Профессор Пит Доунс (Pete Downes), входящий в состав группы руководителей проекта, рассказал, что в ближайшие три года им необходимо собрать у благотворителей и частных спонсоров 30 миллионов фунтов. Он признался, что это весьма сложная задача, но при этом отметил, что реализация проектов такого рода очень важна для борьбы с рецессией.

Возведение здания V&A в Данди станет важной частью масштабной перестройки прибрежной зоны города. По аналогичной схеме в последние годы также возрождаются другие порты и промышленные центры Великобритании, находившиеся в плохом состоянии, такие как Гейтсхед, Сэлфорд, Лидс и Ливерпуль, где строятся престижные центры культуры и искусства.

Директор музея Виктории и Альберта Марк Джонс (Mark Jones), комментируя строительство филиала в Данди, заявил: «Я считаю, что это серьезный проект и что он сделает хорошее дело. Мы постоянно проводим выездные выставки и полагаем, что такое сотрудничество будет полезным для обеих сторон».

Параллельно с филиалом в Данди музей Виктории и Альберта также развивает еще два небольших проекта. V&A планирует построить постоянное выставочное пространство в городе-курорте Блэкпул, а также проводить свои выставки в Millenium Gallery в Шеффилде.

В Католическом университете Америки в Вашингтоне найдена гравюра с подписью «Рембрандт». Ее обнаружил более 10 лет назад президент университета высокопреподобный Дэвид М. О’Коннел (David M. O’Connel). Отправившись на поиски бумажных полотенец в своей ванной комнате, он заметил что-то странное на нижней полке шкафа и вытащил из-под кучи ненужного хлама старинную раму, в которую была вставлена маленькая гравюра. На ней был изображен пожилой мужчина с пышной бородой и в высокой шляпе. Имелась и подпись — «Рембрандт».

О’Коннел поместил находку в свою коллекцию произведений искусства и стал показывать ее гостям. За многие годы он так и не взялся выяснить, действительно ли гравюра была создана великим Рембрандтом (Rémbrándt van Rijn). И вот примерно год назад он пригласил к себе университетского архивиста Лесли Кноблаух (Leslie Knoblauch) и показал ей загадочную работу. Кноблаух отвезла ее к себе в офис, позвонила оценщику Аллану Стайпеку мл. (Allan Stypeck Jr.) и отправила ему фотографии гравюры. Тот ответил, что это действительно творение Рембрандта.

При этом Стайпек признался, что так и не видел самой гравюры и судил лишь по фотографиям. Он объяснил это тем, что она не может стоить дорого. В основном Стайпек работает с редкими книгами и документами, но он сказал, что связанные с Рембрандтом эстампы встречаются часто и их легко оценить.

С таким подходом не совсем согласен арт-дилер из Сан-Франциско Питер Фэйрбэнкс (Peter Fairbanks). По его словам, оценщик обязательно должен лично изучить сам эстамп и постараться определить, в какое издание он мог входить и не является ли он просто репродукцией. Такие гравюры, даже если они подлинные, могут стоить от 2 тысяч долларов (если находятся в плохом состоянии) до 100 тысяч.

Частный дилер из Калифорнии Джэн Льюис Слэвид (Jan Lewis Slavid), занимающаяся эстампами, согласилась с тем, что оценщик непременно должен сам изучить отпечаток. Она также рассказала, что видела снимки гравюры, сделанные с высоким разрешением, и убеждена в том, что она подлинная. При этом она заявила, что работа находится в плохом состоянии и вряд ли может стоить дорого.

Тем не менее Лесли Кноблаух и ее ассистент Пол Уэстли Буш (Paul Westley Bush) решили показать найденную гравюру публике и организовали выставку, которую назвали «Рембрандт и другие старые мастера в Католическом университете». В экспозицию включены рисунки, офорты, гравюры и ксилографии из коллекции университета, которые на протяжении многих лет не выставлялись для широкой публики. Выставка будет работать до 24 мая 2010 года.

В нью-йоркском Культурном центре Онассиса, открыта выставка «Истоки Эль Греко». В экспозиции представлено 46 живописных произведений XV — XVI веков, в том числе ранние работы великого Эль Греко (El Greco). Они поступили из публичных и частных коллекций США и Канады, Греции и других европейских стран, а многие из них экспонируются в Соединенных Штатах впервые.

Куратор

выставки

Анастасия

Драндаки

(Anastasia

Drandaki),

возглавляющая

отделение

византийского

искусства

в

Музее

Бенаки

(Афины),

рассказала:

«Критские

иконописцы

XV —

XVI

веков

прославились

своим

мастерством

создания

безупречных

икон

не

только

в

традиционной

византийской

манере,

но и

в

духе

западноевропейских

образцов.

Разумеется,

диалог

между

западноевропейской

и

византийской

живописью

начался

гораздо

раньше,

однако

именно

в

это

время

под

действием

некоторых

факторов

западноевропейский

стиль

стал

более

заметным

в

работах

критских

художников,

в

особенности

после

того,

как

Константинополь

пал

после

длительной

осады

под

напором

турков

в

1453 году».

На

выставке

можно

увидеть,

какое

воплощение

эти

изменения

и

тенденции

получили

в

живописных

работах

двух

столетий.

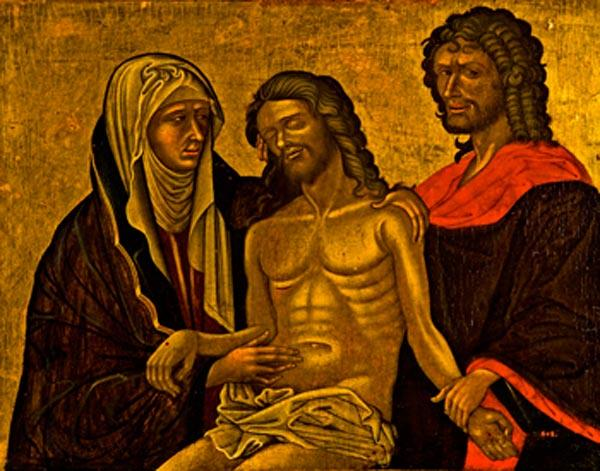

Основу экспозиции составляют 11 превосходных икон из коллекции Церкви Святой Екатерины в Ираклионе (Крит). Она была основана в X веке и принадлежала одноименному монастырю у подножья горы Синай; в XVI веке она поддерживала большую ученую монастырскую общину. А с 1967 года здесь хранится внушительная коллекция православных икон и других религиозных предметов. Десять икон из коллекции Церкви Святой Екатерины до этого покидали Крит только однажды, в 1993 году для выставки в Афинах. А последняя, одиннадцатая — «Тайная вечеря» Михаила Дамаскина (Michael Damaskenos), — в 1999 году даже побывала за пределами Греции, на передвижной выставке Эль Греко в Афинах, Мадриде и Риме.

Еще

четыре

иконы

на

выставке

в

Культурном

центре

Онассиса

приехали

из

Государственного

Эрмитажа

в

Санкт-Петербурге.

Это

«Оплакивание

Христа»

(из

коллекции

императрицы

Марии

Александровны,

супруги

Александра

II),

«Воскресение»,

«Явление

Иисуса

Христа

Марии

Магдалине»

и

«Богородица

Никопея

со

святыми

Афанасием,

Спиридоном,

Мариной

и

Рохом

и

Святым

Димитрием

верхом

на

коне».

Все

они

ни

разу

не

вывозились

с

момента

поступления

в

коллекцию

Эрмитажа

в

1930 году.

Еще

четыре

иконы

на

выставке

в

Культурном

центре

Онассиса

приехали

из

Государственного

Эрмитажа

в

Санкт-Петербурге.

Это

«Оплакивание

Христа»

(из

коллекции

императрицы

Марии

Александровны,

супруги

Александра

II),

«Воскресение»,

«Явление

Иисуса

Христа

Марии

Магдалине»

и

«Богородица

Никопея

со

святыми

Афанасием,

Спиридоном,

Мариной

и

Рохом

и

Святым

Димитрием

верхом

на

коне».

Все

они

ни

разу

не

вывозились

с

момента

поступления

в

коллекцию

Эрмитажа

в

1930 году.

Экспозиция наконец-то вновь объединит две части триптиха кисти Эль Греко: «Крещение» из собрания муниципалитета Ираклиона и «Поклонение волхвов», принадлежащее Королевскому Университету в Кингстоне (Онтарио, Канада). То, что эти два произведения являются фрагментами одного триптиха, выяснилось лишь недавно.

Посетители также смогут увидеть еще два творения Эль Греко. Это ранняя работа «Успение Богоматери», которая очень редко покидает пределы церкви в Эрмуполисе на острове Сирос (Греция), и позднее произведение испанского периода «Коронация Девы Марии», поступившее на выставку из коллекции Фонда Александра Онассиса.

Выставка работает до 27 февраля 2010 года

В Польше обнаружена

картина знаменитого

импрессиониста Клода

Моне (Claude Monet),

украденная из музея на

западе страны 10 лет

назад. Как сообщил

представитель полиции

Познани Ромуальд Пецух (Romuald

Piecuch), в городе

Олькуш был задержан

41-летний

мужчина,

у которого была найдена

работа «Пляж в Пурвиле».

Он был отправлен в

Познань вместе с

картиной.

мужчина,

у которого была найдена

работа «Пляж в Пурвиле».

Он был отправлен в

Познань вместе с

картиной.

«Пляж в Пурвиле» был украден в сентябре 2000 года из Национального музея в Познани. Вор вырезал полотно из рамы, а на его место поставил копию, написанную на картоне. Тогда стоимость картины оценивалась в миллион долларов

В Государственном Эрмитаже открыта выставка «Эмали мира. 1700–2000. Из коллекции Халили», представляющая 320 произведений прикладного искусства из обширного собрания профессора Насcера Д. Халили, насчитывающего 1200 предметов.

Экспозиция знакомит зрителей с развитием эмальерного искусства во времени и в географическом пространстве. На выставке собраны работы, созданные в течение трех столетий — с 1700 до 2000 год мастерами Европы, Дальнего Востока, мусульманских регионов.

Эмаль — это сложный по составу стекловидный сплав, в который добавляются окислы различных металлов, придающие тот или иной цвет в зависимости от металла. К XVIII столетию европейскими мастерами уже были разработаны почти все основные техники изготовления эмалевых изделий. Самая ранняя из них — это выемчатая эмаль — техника, при которой рисунок вырезается в толще металла, получившиеся при этом углубления заполняются порошком эмали, затем предмет обжигается и полируется. При создании перегородчатой эмали на металлической пластине вырезается рисунок, по контуру которого напаиваются полоски из расплющенной проволоки, поставленные на ребро. Образовавшиеся ячейки заполняют порошком эмали и обжигают. Разновидностями перегородчатой эмали является эмаль по скани и витражная эмаль. В последней отсутствует металлическая основа и эмалью заполняют каркас-рисунок из проволоки. В технике расписной (живописной) эмали краски наносятся и обжигаются на уже подготовленную эмалированную поверхность. Поскольку для разного цвета эмалей требуется разная температура плавления, то обжиг повторяют многократно.

Техники и технологии на протяжении этих трех веков усложнялись, обогащались новыми изобретениями. Развитию этого вида искусства, как и других, способствовало покровительство, которое оказывалось европейскими дворами и аристократией мастерам, создававшим предметы роскоши. В XIX веке круг заказчиков расширился за счет богатой буржуазии. Многочисленные художественно-промышленные выставки также активизировали творческую деятельность эмальеров.

Изделия из эмали во все времена высоко ценились. Выполненные искусными мастерами, они часто использовались в качестве дорогостоящих подарков наряду с изделиями, украшенными драгоценными камнями. Именно эта роль эмалевых произведений отражена в витринах в центре зала (№ 1–7). В них представлены предметы, которые были подарены августейшими особами по случаю свадеб и рождений, визитов государственных деятелей. Они были наградами за верную службу, и, наконец, знаками благорасположения. Здесь же демонстрируются работы мастеров крупных фирм, получивших признание на международных выставках и во многом определивших направления в развитии этого вида искусства. Международные выставки стимулировали рынок художественных эмалей промышленного производства. Однако спрос на изделия ручной работы сохранялся.

В других витринах в центре зала (№ 8–9) демонстрируются изделия, наглядно показывающие широту распространения как новых идей, так и самих произведений. Если в XVIII веке европейские мастера делали вещи для восточного рынка, то в XIX столетии Европа была очарована изделиями китайских и японских мастеров. При этом не только перемещались изделия ювелиров и эмальеров, но и сами мастера переезжали из страны в страну, распространяя новые знания и в то же время получая их. Взаимовлияние и взаимообогащение обусловили высокий уровень искусства эмали в эти три столетия.

В витринах, стоящих по периметру зала, выставлены изделия разных стран Европы, Китая, Японии, Турции, Ирана, Индии. Отдельно представлен раздел, посвященный стилю историзма. В середине и во второй половине XIX века художники обратились к искусству прошлого, к эпохам наиболее плодотворным в национальном искусстве. В западной литературе этот период стали называть Revivalism, что должно обозначать Возрождение. Россия представлена работами фирмы Карла Фаберже, а лучшие достижения художников-эмальеров XX века демонстрируются на произведениях крупнейшей французской фирмы Картье.

Кураторы выставки — Марина Николаевна Лопато, заведующая Сектором художественного металла и камня Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения, и профессор Хейдн Вильямс, Лондон.

К выставке подготовлен иллюстрированный каталог «Эмали мира. 1700–2000. Из коллекции Халили» (Издательство Государственного Эрмитажа, 2009), который предваряет вступительное слово М. Б. Пиотровского, директора Государственного Эрмитажа, и профессора Наcсера Д. Халили, владельца коллекции.

Выставка работает до 14 марта 2010 года.

![]()

Венецианская политическая организация Progetto NordEst (PNE) обратилась к первой леди Франции Карле Бруни (Carla Bruni) с просьбой помочь вернуть в Венецию знаменитое полотно Паоло Веронезе (Paolo Veronese) «Брак в Кане Галилейской». До конца XVIII века оно украшало трапезную бенедиктинского монастыря Сан-Джорджо Маджоре, но в 1797 году было вывезено Наполеоном во Францию и с тех пор находится в коллекции парижского Лувра.

В

письменном обращении к супруге Николя Саркози (Nicolas Sarkozy)

глава департамента PNE по культуре Этторе Беджато (Ettore

Beggiato) выразил надежду на то, что благодаря своему авторитету

она сможет убедить представителей Лувра расстаться с этим

шедевром. Рассчитывать на поддержку Бруни, по-видимому,

позволяет тот факт, что она ранее уже высказывалась в пользу

возвращения полотна Веронезе в Венецию. К тому же в ноябре

прошлого года супруга французского президента передала Фонду

Чини, который как раз находится на венецианском острове

Сан-Джорджо, большой архив своего отца, Альберто Бруни Тедески (Alberto

Bruni Tedeschi).

Просьбы венецианской стороны вернуть шедевр Веронезе на родину поступали в Лувр неоднократно. Однако представители музея до сих пор никак на них не откликались. Они лишь согласились на изготовление с помощью компьютерной графики огромной копии, которая 11 сентября 2007 года, к 210-летию захвата картины Наполеоном, разместилась в трапезной монастыря Сан-Джорджо Маджоре.

Как отметил Беджати в своем обращении, венецианцы крайне огорчены тем, что им приходится довольствоваться всего лишь копией вместо оригинала.

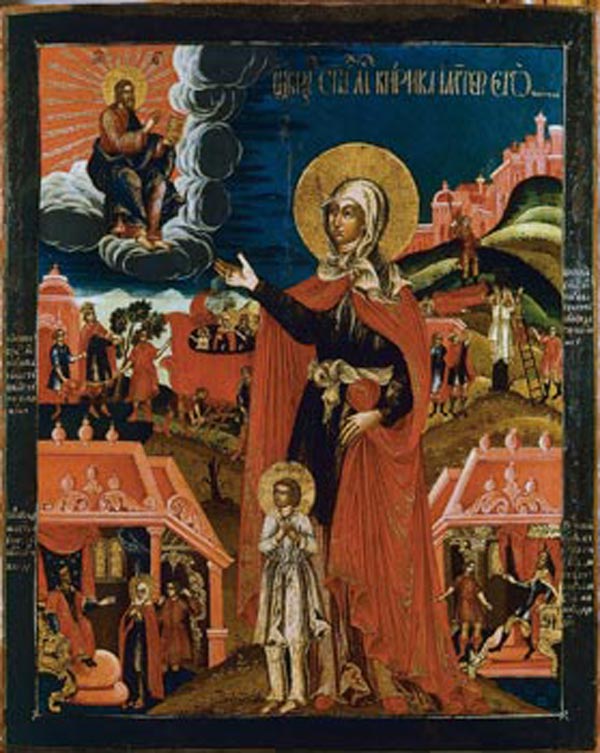

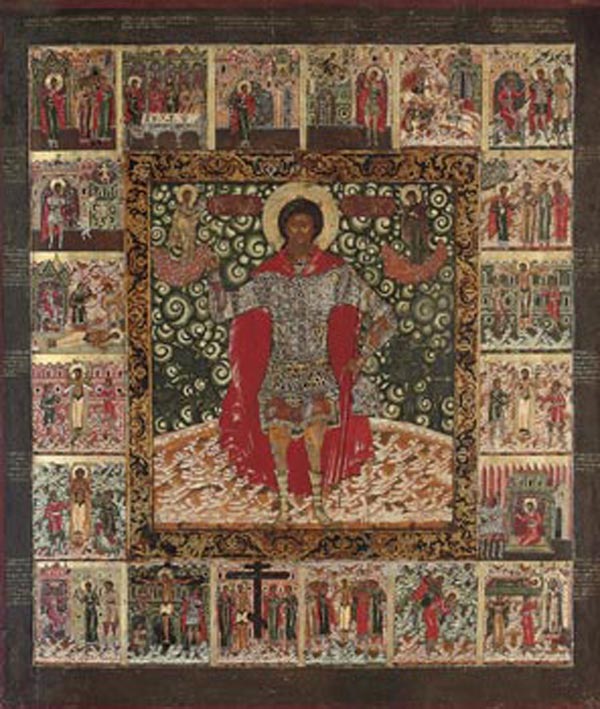

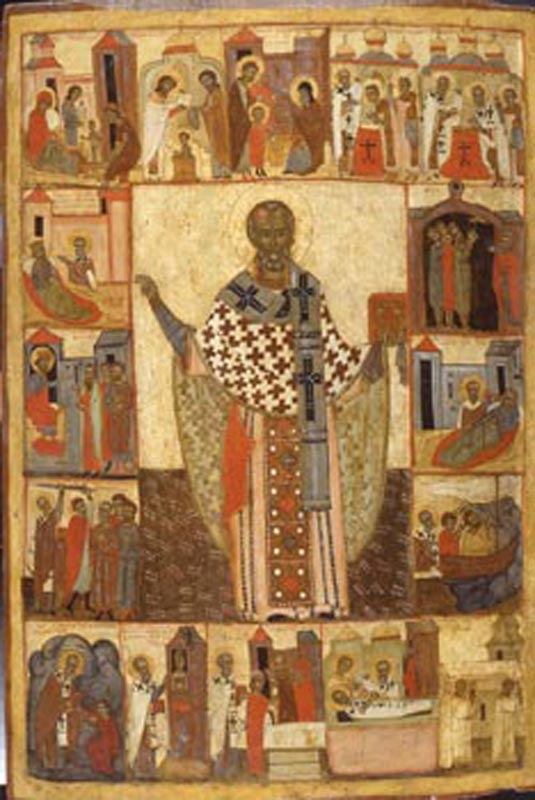

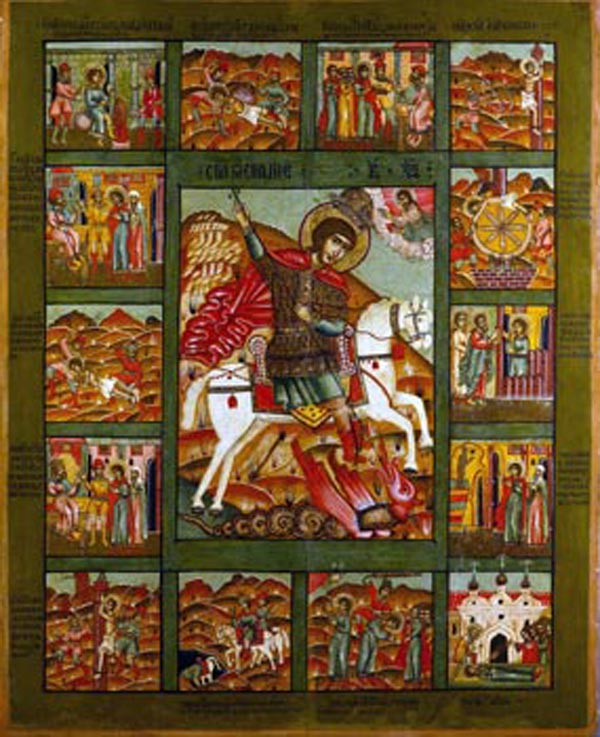

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открыта выставка «Слово и образ. Русские житийные иконы XIV — начала XX века».

Искусству каждого православного народа присущи свои особые черты, свои открытия и откровения. В них проявилась национальная специфика и своеобразие культуры, основанные на особом, свойственном каждому этносу восприятии христианства. Одним из весомых вкладов русского народа в сокровищницу православного искусства стала житийная икона, которой посвящена выставка «Слово и образ», открытая в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

На Руси популярность житийных икон была во много раз большей, нежели в других православных странах. Богатый спектр различных идей, смысловых оттенков, которые транслировались посредством житийных изображений в культуре Древней Руси и Нового времени, позволяют рассматривать житийную икону как особое явление национального масштаба.

Существование житийной иконы невозможно без литературного текста, лежащего в основе иконографической программы любого повествовательного цикла. Именно этой неразрывной связи текста и изображения в иконе посвящена экспозиция выставки, которая дает представление об обширном круге чтения человека Древней Руси, воплощенном иконописцами разных веков в зримых образах. Прежде всего, это Священное Писание и дополняющие его сочинения — Протоевангелие Иакова, повествующее о рождении и жизни Богородицы до Рождества Христова, «Слово об Успении», рассказывающее о Ее последних днях, апокрифические сказания об апостольских деяниях. Это также обширный и разновременный комплекс Житий святых, как канонических, так и апокрифических, а также Сказания о чудотворных иконах и христианских реликвиях.

Экспонаты выставки сопровождены подробными текстовыми материалами, помогающими зрителю не только правильно «прочитать» икону, но и рассказывающими о литературном источнике, лежащем в ее основе.

На выставке представлено около 70 икон из собрания ЦМиАР, двух частных музеев — Музея невьянской иконы в Екатеринбурге и Частного музея русской иконы в Москве, а также 14 частных коллекций. Значительная часть произведений экспонируется впервые. Особый интерес среди них представляют иконы «Святитель Николай Чудотворец, с житием» середины XIV века (собрание В. А. Логвиненко), «Мученик Мина, с житием» середины XVI века (ЦМиАР), «Богоматерь Тихвинская, со сказанием об образе» 1560-х годов (ЦМиАР), «Апостол и евангелист Иоанн Богослов, с житием» середины XVII века (собрание Г. У. Ершова), «Мученик Феодор Стратилат, с житием» конца XVII века (собрание В. А. Логвиненко) и другие. На выставке также представлен ряд уникальных по своему сюжету икон XVIII — XIX веков.

Выставка будет работать до 31 января 2010 года.

Выставка произведений Веры Мухиной, на которой помимо скульптуры

можно увидеть и графику, и декоративно-прикладное искусство, открылась в четверг в Русском

музее и будет работать до конца января, передает корреспондент

РИА Новости.

декоративно-прикладное искусство, открылась в четверг в Русском

музее и будет работать до конца января, передает корреспондент

РИА Новости.

В экспозиции представлено более двухсот графических, живописных

и скульптурных произведений Мухиной. Расположена она по

хронологии: от ранних работ, сделанных в начале 1910-х годов до

памятников Горькому, Ленину и героям труда, которые скульптор

создавала в последние годы жизни. Самое известное произведение

Мухиной - "Рабочий и колхозница" - представлена в виде

нескольких эскизов и набросков, а также макета памятника.

Скульптуры Мухиной в Русском показаны во всем многообразии: есть

и ранние ученические опыты, и портреты знакомых и советских

героев, и массивные проекты. Очень разные эти скульптуры и по

технике: Мухина работала и в традиционных гипсе и бронзе, и с

вовсе неожиданным скульптурным материалом - шлифованным стеклом.

В Русском музее можно увидеть и ту Мухину, которая широкой

публике вовсе незнакома. В частности, на выставке представлены

ее театральные опыты, эскизы костюмов и декораций к постановкам,

которые так и не были реализованы: в том числе, к спектаклю по

пьесе Александра Блока "Роза и крест".

Достаточно много можно увидеть работ Мухиной-дизайнера и

оформителя. Помимо книжной графики, экслибрисов и эскизов

орнаментов для ткани, можно увидеть вовсе неожиданные опыты

скульптора со стеклом - несколько сервизов, созданных по эскизам

Мухиной (известно, что создатель "Рабочего и колхозницы", среди

прочего, изобрела граненый стакан).

Вера Игнатьевна Мухина (1889-1953) - советский скульптор, автор

памятника "Рабочий и колхозница". В юности училась живописи в

мастерских известных пейзажистов Константина Юона и Ильи

Машкова. Затем училась в Париже в академии Гран-Шомьер у

скульптора Эмиля Антуана Бурделя.

Мухина создала огромное колличество скульптур (в частности,

участвовала в ленинском плане монументальной пропаганды, который

предполагал создание памятников революционным героям). В 1937

году ее скульптурная группа "Рабочий и колхозница" произвела

фурор на Всемирной выставке в Париже. С 1939 года работа стояла

у входа на ВСХВ (ВВЦ). В 2003 году скульптурную группу разобрали

для реставрации. На свое место "Рабочий и колхозница" должны

вернуться в 2010 году.

Лувр

ждет разрешения научной комиссии и министерства культуры

Франции, чтобы вернуть Египту фрагменты стелы времен фараонов, из-за которых Египет прекратил

сотрудничать с музеем.

фрагменты стелы времен фараонов, из-за которых Египет прекратил

сотрудничать с музеем.

В среду Египет объявил, что прекращает научное сотрудничество с

Лувром вплоть до возвращения египетской стороне украденных ранее

фрагментов стелы времен фараонов. Эти фрагменты, по информации

Каира, были ранее обнаружены в одной из гробниц Луксора (юг

страны), а затем незаконно вывезены.

"Процесс передачи начался. Но решение зависит не только от

музея. Чтобы вернуть произведение искусства, сначала нужно

получить заключение Национальной научной комиссии французских

коллекций и музеев", - заявил собеседник агентства.

В конце этой недели Комиссия будет принимать решение об

исключении фрагментов стелы из принадлежащего Франции

культурного наследия.

Затем должен последовать соответствующий указ министерства

культуры, и лишь тогда фрагменты можно будет передать Египту.

Лувр очень тесно сотрудничает с египетской стороной в изучении

истории Древнего Египта. В частности, ученые Лувра ведут

раскопки фараоновских пирамид в Сакаре в окрестностях.

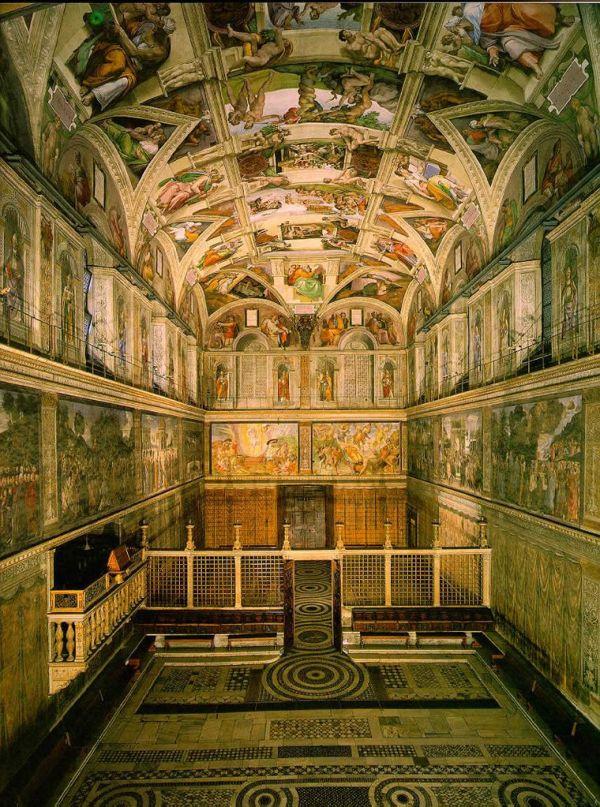

Ведущие деятели искусства со всего мира съедутся 21 ноября в

Ватикан на встречу с Папой Римским Бенедиктом XVI. По словам председателя Папского совета по

культуре Джанфранко Равази (Gianfranco Ravasi), приглашения

получили почти 500 человек.

Бенедиктом XVI. По словам председателя Папского совета по

культуре Джанфранко Равази (Gianfranco Ravasi), приглашения

получили почти 500 человек.

Это мероприятие несомненно послужит напоминанием о двух памятных

датах в истории взаимоотношений католической церкви и искусства.

Десять лет назад, в 1999 году, предыдущий понтифик Иоанн Павел

II обратился с письмом к людям творческих профессий, в котором

высказал свое мнение о важности искусства. Он написал, что

художники помогают развитию личности и общества. «Создание

ценных и прекрасных произведений искусства не только обогащает

культурное наследие каждой нации и всего человечества, но и

служит на общее благо», — говорилось в письме.

Еще одно важное событие произошло 45 лет назад: в 1964 году Папа

Римский Павел VI встретился в Сикстинской капелле с деятелями

сферы искусства.

Как отметил Джанфранко Равази, главная цель новой встречи,

которая состоится в ноябре, — укрепить связи между Ватиканом и

миром искусства и попытаться «возродить плодотворный союз»

религии и искусства. На встречу, которая, как и в 1964 году,

пройдет в Сикстинской капелле, приглашены художники и

скульпторы, архитекторы, поэты и писатели, певцы и музыканты,

режиссеры и актеры. Свое присутствие уже подтвердили итальянский

режиссер Джузеппе Торнаторе (Giuseppe Tornatore), композитор

Эннио Морриконе (Ennio Morricone), скульптор Арнальдо Помодоро (Arnaldo

Pomodoro) и американский театральный режиссер Роберт Уилсон (Robert

Wilson). Полный список участников будет опубликован через

несколько недель. В день накануне встречи гостям будет

предложено осмотреть ватиканскую коллекцию современного

искусства. А 21 ноября в Сикстинской капелле выступят с речью

Джанфранко Равази и, разумеется, сам Бенедикт XVI.

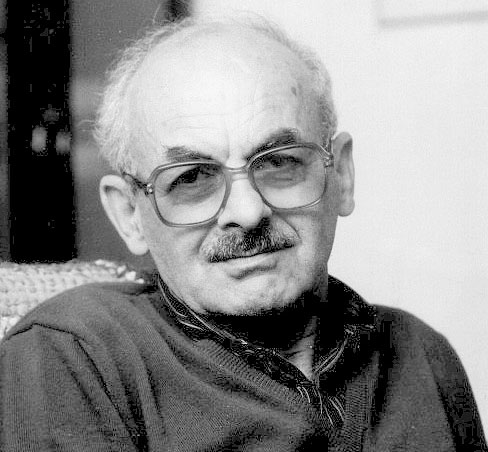

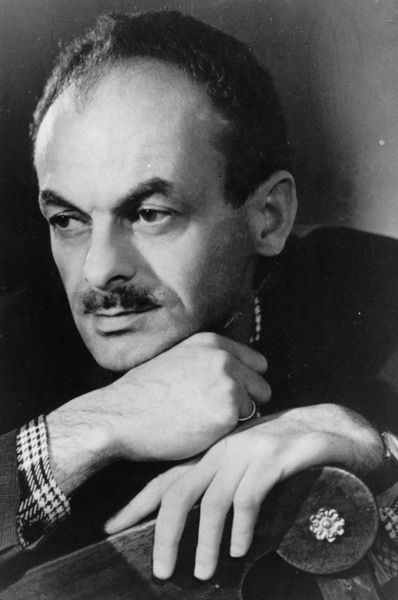

(1925–1996)

Биография

Родился 10 сентября, в Москве, в интеллигентной семье: отец — специалист по статистике и экономической географии, мать — врач (Борис Чайковский не является родственником Петра Ильича Чайковского). Они хорошо знали литературу и искусство, любили музыку. Этическая основа, заложенная родителями, на всю жизнь стала внутренним стержнем композитора. В возрасте 9 лет Боря Чайковский поступил в Гнесинскую музыкальную школу, продолжил музыкальное образование в училище имени Гнесиных, а затем — в Московской консерватории по классу фортепиано у Льва Оборина, композиции — у Николая Мясковского, Виссариона Шебалина и Дмитрия Шостаковича. Окончив консерваторию в 1949 году, некоторое время работал редактором на Всесоюзном радио, однако в 1952 году принял решение полностью посвятить себя композиции. За написанную в 1969 году Вторую симфонию Чайковскому была вручена Государственная премия СССР. В последующие годы композитор много сочинял, с 1989 вплоть до самой кончины был профессором кафедры композиции Института (Российской Академии Музыки) имени Гнесиных.

Творчество

Чайковский принадлежит к так называемым «композиторам второго поколения», унаследовавшим и развившим как традиции русской классической музыки XIX века (П. Чайковский, Бородин, Лядов, Мусоргский), так и испытывавшим влияние Дмитрия Шостаковича. В сочинениях Чайковского органично сочетаются интеллектуальное и лирическое начало, философская глубина и утончённость. Его композиторская техника основана на классических средствах с использованием новейших приёмов; после экспериментов с серийной техникой (в Камерной симфонии) и полистилистикой (Вторая симфония) он принимает решение обратиться к традиционной тональности и программной музыке, зачастую используя их, тем не менее, в весьма необычном ракурсе.

Стиль Чайковского отчасти перекликается с творчеством его учителя Николая Мясковского, и отмечен новизной идей, темпераментом и динамизмом. Заметной чертой многих сочинений композитора является использование им простых, зачастую коротких тем и дальнейшее их полифоническое, тематическое, остинатное развитие, что часто приводило к созданию крупных одночастных произведений. Оркестровые работы Чайковского отличаются серьёзностью замысла и индивидуальностью в композиционном решении.

С легкостью используя любые сверхсовременные композиторские средства, Б. Чайковский прежде всего стремился к максимальной простоте и выразительности ключевых элементов музыкальной речи. Его ярчайшая индивидуальность проявлялась в первую очередь на «молекулярном» уровне построения мелодии. Интонация композитора всегда узнаваема — будь то короткий мотив или неторопливо разворачивающаяся тема. Дар глубокого философски-поэтического понимания мира проявился уже в ранних сочинениях композитора. Этот дар позволял ему неизменно оставаться самим собой на всех этапах его непростой творческой эволюции.

Творческое наследие Чайковского включает в себя единственную оперу «Звезда», оркестровые и камерно-инструментальные сочинения, а также многочисленные романсы. Среди исполнителей его произведений — Самуил Самосуд, Александр Гаук, Владимир Федосеев, Квартет имени Бородина и другие выдающиеся музыканты. Композитор также является автором музыки более чем к тридцати театральным спектаклям и кинофильмам (среди которых «Женитьба Бальзаминова», «Айболит-66», «Гори, гори, моя звезда» и др.). В 1985 году Чайковскому было присвоено звание Народного артиста СССР.

Вот что писал о Борисе Чайковском его выдающийся современник Моисей Вайнберг:

Его симфонии, концерты, квартеты, сонаты показывают, что нет отмирающих жанров, ибо в лаборатории, где царствует талант, любой жанр является в основном стимулом и толчком для фантазии, вдохновения, общения с людьми, реализации вынашиваемых или спонтанно возникающих идей[1].

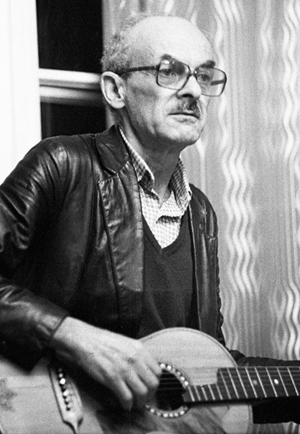

Окуджава

– один из создателей и признанный патриарх жанра, получившего позднее название

«авторская песня». Всенародная слава Окуджавы-барда вызывала подозрительное

отношение к нему у партийных идеологов, а также завистливо-снобистскую реакцию

со стороны многих литераторов, долгие годы стремившихся отлучить его от

«высокой» поэзии.

Окуджава

– один из создателей и признанный патриарх жанра, получившего позднее название

«авторская песня». Всенародная слава Окуджавы-барда вызывала подозрительное

отношение к нему у партийных идеологов, а также завистливо-снобистскую реакцию

со стороны многих литераторов, долгие годы стремившихся отлучить его от

«высокой» поэзии.

С

1984 года вся мировая общественность

18 апреля отмечает Международный День памятников и

исторических мест, установленный в 1983 году

ЮНЕСКО. Эта дата напоминает нам о значении памятников для истории человечества,

о необходимости бережного отношения к своей истории.

С

1984 года вся мировая общественность

18 апреля отмечает Международный День памятников и

исторических мест, установленный в 1983 году

ЮНЕСКО. Эта дата напоминает нам о значении памятников для истории человечества,

о необходимости бережного отношения к своей истории.

Вершиной

творчества Чарли Чаплина и найденного им стиля — переплетения причудливой

эксцентрики, грустного лиризма и острой сатиры — стал его первый звуковой —

только музыкальное сопровождение — фильм «Огни города» (1931, в нашем прокате —

Вершиной

творчества Чарли Чаплина и найденного им стиля — переплетения причудливой

эксцентрики, грустного лиризма и острой сатиры — стал его первый звуковой —

только музыкальное сопровождение — фильм «Огни города» (1931, в нашем прокате —